大学・地域連携と地方創生

(東京農大山村再生プロジェクトを事例として)

東京農業大学名誉教授

農学博士 立岩寿一

昨年の総選挙により少数与党として成立した自公政権は、予算や政権運営に野党との協力、協調が今まで以上に求められていることはマスコミなどで報道されているとおりである。この政治状況を是と取るか非と取るかは意見が分かれようが、真摯な国会審議の上で政策が決まり日本の舵取りが決まるのであれば、異論は多くなかろう。

そのような政治状況の中で、石破政権は25年度予算に地方創生を一つの「目玉」政策として盛り込んでいる。予算規模も2000億円規模に増大させるという。地方創生政策自体は以前から実施されている地方の活性化・再生を図ろうとする政策だが、成功の判断は分かれてといるといっても良かろう。計画に対してPDCAをまわしKPIで計画成功の可否を判断するスキームへの疑問も出ている。PDCAサイクルやKPI設定自身が悪いわけではない。問題はその在り方にあると思う。国の予算をもらい「失敗しました」とか「予定した成果を上げられませんでした」とかの報告は、自治体にとって「あってはならない」はずのもので、そのためPDCAのC(Check:計画が成功裏に実施されたかのチェック)は「やりました」程度のCheckに終わりKPIも当初から実現可能レベルに目標を設定すると批判されてもいる。

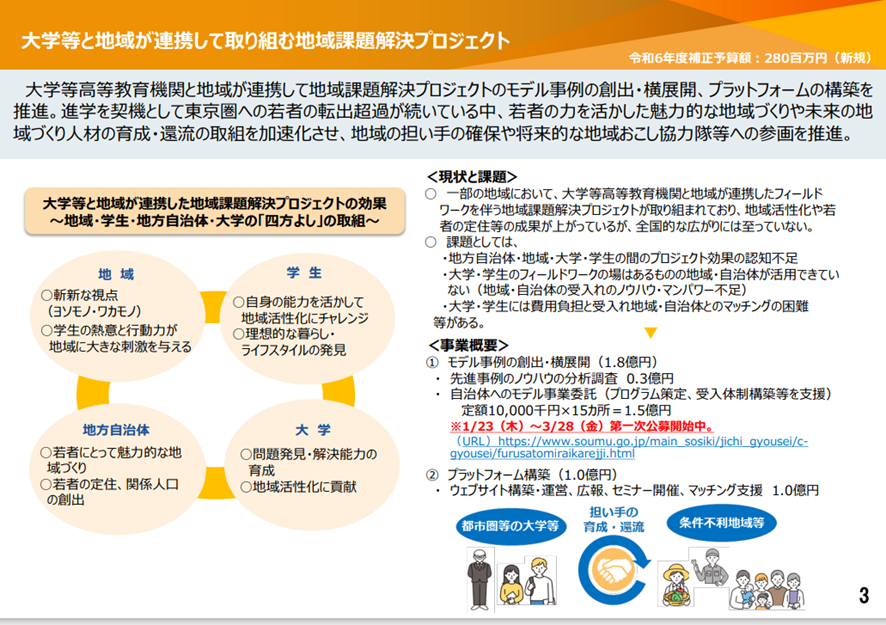

そんな賛否ともどもある地方創生だが、25年度には総務省が「大学等と地方が連携して取り組む課題解決型プロジェクト(ふるさとミライカレッジ(仮称))」を提案している(政策自体は24年度にも予算化されている)。

この提案は「若者の力を活かした魅力的な地域づくりや未来の地域づくり人材の育成・還流の取組を加速化させ、地域の担い手の確保や将来的な地域おこし協力隊等への参画を推進」することを目的としている。

ところで東京農業大学は他大学に先駆けて多くの自治体や団体と「包括地域連携協定」を結んできた。具体的な地域連携や活動は東京農大ホームページに譲るとして、その中で包括地域連携協定締結から足掛け18年になる東京農大山村再生プロジェクトを紹介したいと思う。

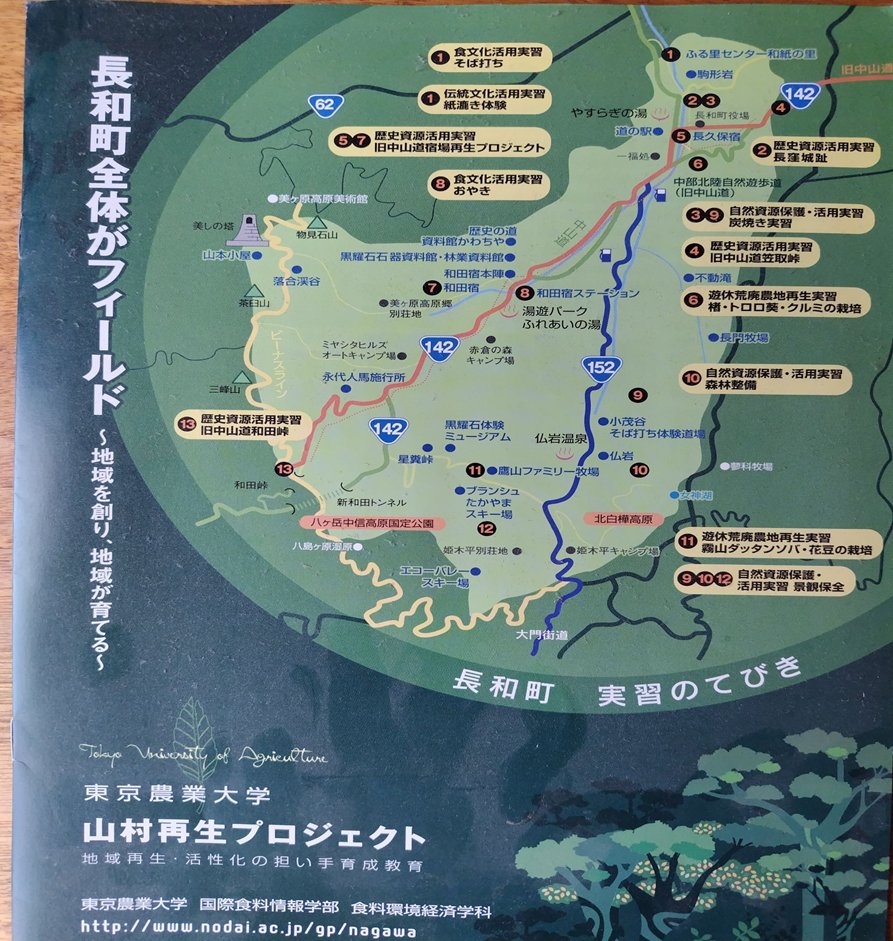

東京農大山村再生プロジェクトは、平成20年に文科省「質の高い大学教育」に選定されて以来、長野県長和町を舞台として展開されてきた。実はそれ以前からも農業経済学科(現食料環境経済学科)のゼミと地域の林業後継者グループとの交流、農業実習の地として平成4年(1993年)から交流があった。その長い交流基盤の上に作られたのが東京農大山村再生プロジェクトである。コロナ禍の間も規模を縮小したり現地活動を減らしたり、現地の人との交流を控えたりしながらも活動を継続してきた。

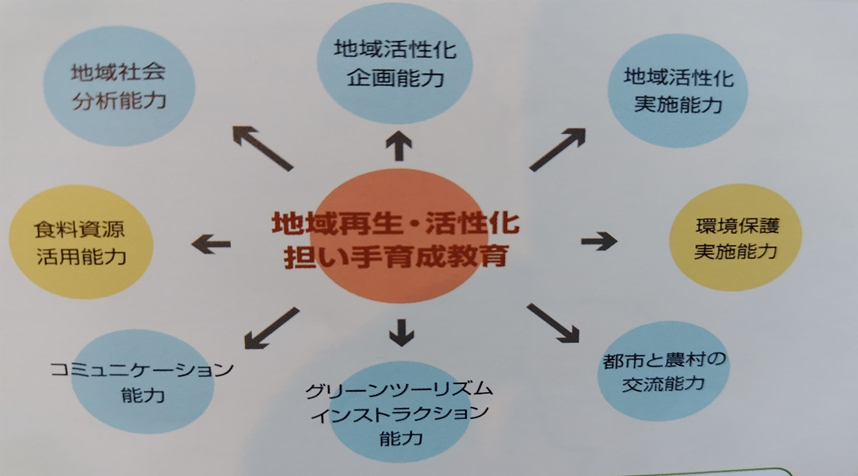

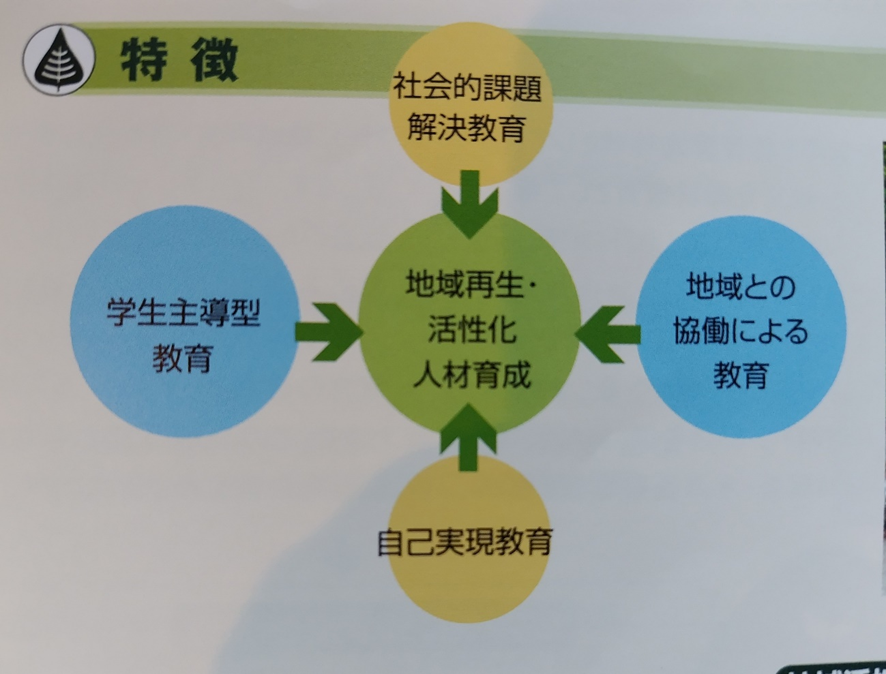

その内容は、「地域に学び地域が育てる」をモットーに「地域活性化の人材育成」と「地域への貢献」が中心的なテーマである。学生教育という視点からは「人材育成」が中心となり受け入れ地域の視点からは「地域に貢献する」ことがテーマで、地域と大学教育・研究を両立させる試みがその目的であった。その目的達成のため、「自然資源保護・活用実習」、「伝統文化活用実習」、「遊休荒廃農地再生実習」、「食文化活用実習」、「歴史資源活用実習」、「地域再生プランニング実習」等々、地域の持ついろいろな特徴を地域活性化の「資源」ととらえ、それらをどう活かしどう活性化に結び付けるかを学生と大学、地域・住民、行政が協働して模索していくプロジェクトである。ほぼ毎月、20名ほどの学生が長野県長和町を訪れ、上の実習を通していろいろなチャレンジを実施してきた。学生は数班に分かれ当回実習を振り返りつつ自分たちの提案・課題をまとめて模式図として発表する。

地域住民との協働では地域の歴史や暮らし、住民視点の課題や問題を学び大学に持ち帰って学生としてできること大学として協力できることをまとめて、次回にそれを現地に持ち込み検証する。

参加学生は山村再生プロジェクト学生委員会学生と参加希望の学生(手上げ方式)によって構成されている。そのため、「義務的参加」学生ではなく「実習希望参加」の形式となり、モチベーションの高い参加学生が確保されてきた。

先に述べた実習を通していろいろなチャレンジが模索され、長和町住民・行政職員を大学に招き交流するなど、現地だけの実習・交流ではない地域交流を実現してきた。また長和町の特産品、農産物などの販売も実施している。住民の大学祭交流や物産販売は山村再生プロジェクト以前から平成5年から続けてきたものである。

実施にかかる費用は当初の三年間は文科省からの補助金、その後は寄付や大学と行政からの補助で賄ってきた。バス代、宿泊費、食事代、用道具代、現地指導の人件費等、その費用はかなりの額に上るが、大学視点では受験生へのアピールや在学生の教育満足度向上、自己実現教育等でメリットがあり、現地行政視点では大学生の招致、町の宣伝、物産の宣伝販売などでメリットがあったように思う。住民視点でも、多くの学生が町を訪れ祭り参加、農作業手伝い等で「都会の学生との交流」を喜んでくれていた。

むろん課題もある。年々増大する費用や交流のマンネリ化、住民の高齢化、受け入れ負担増等々、そしてコロナ渦での交流の停滞等もあった。しかし、それを乗り越え東京農大山村再生プロジェクトは続いている。その交流の姿や目標、活動の大半は25年度予算に示された「大学等と地方が連携して取り組む課題解決型プロジェクト(ふるさとミライカレッジ(仮称))」と酷似しているのは偶然だろうか。

東京農業大学の「建学の精神『人物を畑に還す』、教育研究の理念『実学主義』が目指す、未来の地球、人類社会づくりに貢献する「農の心」を持つ人材を育成する」方針と軌を一にしているからこそ、そして「地域に学び地域が育てる」目標と「地域の活性化を願う住民、行政」の強い思いとが結び付くプロジェクトになっているからこそ、開始以来17年もの長きにわたり続けられたのだと思う。東京農大山村再生プロジェクトのさらなる飛躍と発展、長和町の活性化と住民の誇りを持った生活が続くことを期待してやまない。

一図 総務省「大学等と地方が連携して取り組む課題解決型プロジェクト(ふるさとミライカレッジ(仮称))」構想

一図:東京農大山村再生プロジェクト教育の内容1

二図:東京農大山村再生プロジェクト教育の内容2

三図 山村再生プロジェクト紹介資料 1

四図 山村再生プロジェクト紹介資料 1

五図 住民との交流 1 (長久保宿の祭り参加)

六図 住民との交流 2 (田植え)

Comment