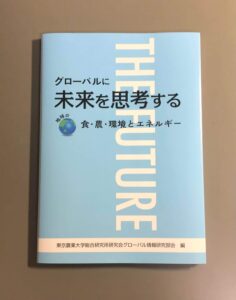

24年度(令和6年度) キャリアセンター主催『国際インターンシップ』

“グローバル・キャリア“インターン研修 in オーストラリア

その1 渡航前フォーラムについて

2014年度よりコロナ期の数年間を除き継続実施されてきた『国際インターンシップ』。

これは在学生に海外での生活とインターンシップ(実践職業体験)を体験してもらい豊かな国際性と幅広いキャリア観を育てることを目的としたプログラムです。

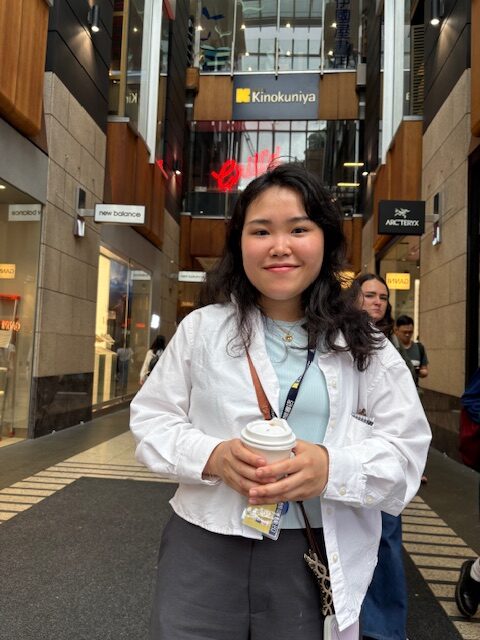

25年2月6日(木)~3月8日(土)まで31月間の渡航・滞在となった当プログラムには、キャリアセンターが3キャンパスに告知・募集・選考を行い、1年生4名、2年生4名の計8名(世田谷キャンパス7名、厚木キャンパス1名)が派遣されました。

今回は渡航に先立ってZOOMで実施された『グローバル・キャリアプログラム』『グローバル・スチューデントフォーラム』について報告します。

2月1日(土)には、国際インターンシップに参加する他校からの学生約130名、また世界中11か国から若手日本人ビジネスパーソン16名をゲストに迎え『日本の目指すべきグローバル化』『個人として海外での働く・暮らすを考える』をトピックにディスカッションを行いました。

招聘した海外在住ビジネスパーソンの中にはコロナ以前に当プログラムで派遣された農大OBもおり、現在はオーストラリアでキャリアアップを目指して暮らしています。他にはアメリカ、カナダなど北米、ベトナム、マレーシア、フィリピンなどのASEANエリア、更には地球の反対側ヨーロッパのイギリスの未明に参加された方もいらっしゃいました。

参加学生に取ってのロールモデル(お手本)を見つけやすいように比較的年齢の若いビジネスパーソン達にお集まり頂きましたが、在留ステータスも永住、現地採用、起業、日本からの駐在赴任など、また顕著な例として様々な分野や役職での女性の活躍がみられることで、年功序列や男性社会と言われて来た日本人社会自体が年齢や性別を超えて多様性を包括する大きな変革期にしていると実感しました。

また翌日2月2日(日)には『グローバル・スチューデントフォーラム』と題し、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フィリピン、ベトナムなどからの大学生約40名を招き、『キャンパスライフ』『卒業後のキャリア』について英語でのディスカッションを実施。

キャンパスライフでは、全ての国から参加した学生に共通する点として『将来への期待と不安』を抱えつつも、大学生としてキャンパスライフを楽しんでいる、と言う点でした。

また海外からアクセスした学生達のキャンパスライフには『日本語習得』があり、そうした学生達だからこそ日本への関心度は非常に高く、日本語習得のきっかけになったのが子供の頃に見たアニメや漫画などのサブカルチャー、そして将来に一度は日本で仕事をして暮らしてみたい、等の意見が数多く見られました。 またジェネラル(広義的)で一般的な外国語習得の中で日本語を選択したと言うより、自分の好きな日本のコト・モノがはっきりしており、それをフォーカスし堀り下げていく過程で更に日本語もついてくる、と言う傾向が強いと感じました。外国の学生は日本語レベルはまだ低いとしても自分の好きなサブジェクト(題材、話題、対象)については日本人も驚くほどの知識を持っており、それを熱意を持って語ることができる、と実感しました。

そう言えば、日本在住の外国人の方々にも、日本の歴史(戦国時代)、城や甲冑、更には当時の侍のや町人、農民の暮らし、成り立ちや思想・文化・芸術について日本の研究家も驚くほど造詣が深い人だったり、あまりに日本の伝統的な文化や工芸などが好きで、その分野に身も心も捧げてしまっている、と言う方々もテレビやメディアで見聞きするのみならず、皆さんの周りにも一人や二人はいるのでは無いでしょうか?

『言語』を習得する意味や価値は、その背後にある文化や歴史、人々の在り方など様々なことを幅広く深く捉えるリベラルアーツ的(教養や学芸)な知的な探求の一部であるのでしょう。単なる『通訳機能』としての言語技術はAIに取って変わられていますし、そこに自分ならではの個々の視点や体験などが加わることによって、より豊かで実りある言語習得体験となり得るようです。

次のトピックとしての『キャリア』については、受験、就職活動などが全て一括オートメーション・システム化されている日本。現役大学生に取っても自分の目の前には、今後の学び、就活、採用、新卒で一気に社会に出ていくのが当然、そのシステムに乗らないとその後のキャリアプランさえ見えてこない、と見立てている学生も多いと感じました。むしろ、その他の道さえゆめゆめ思いも浮かばない環境にいるようです。その点、卒業時期も様々な上、離職転職など人材の流動化が一般化しているアメリカやオーストラリアなどでは、日本のような社会的システムが無い分、より自分の実力や生活にフォーカスしてキャリアプランを見据えているようにも感じました。

このように、それぞれの国や地域によって学生の就活やキャリアについての環境そのものに加え指向性が大きく違う事も学ぶことができました。

上記のように、普段の学園生活ではなかなか触れられない人々やグローバルで未来を見据えたトピックをお題に、自ら考え質問し、相互性あるディスカッションを行う体験は、その後に渡航し外国で行うインターンシップの意味付けと共にモチベーションに繋がることと信じています。

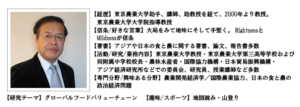

-89年卒 鎌塚俊徳

Comment