フランス卸売市場制度の規制的特質と制度的優位性 −「フランス人の胃袋」ランジス市場

2025年に成立した日本の「食料・農業・農村基本法一部改正法(いわゆる食料システム法)」の策定過程において、EU域内の先進的な農業・流通制度が影響を与えたことはしばしば指摘されている。その中でもとりわけフランスにおける食品流通政策、とりわけエグリム法(EGalim法)に代表される農政の公共性志向や、生産者と消費者を結ぶサプライチェーン全体への制度的統制のあり方は、日本においても政策立案上の参照軸となりつつある。こうした背景を踏まえると、フランスの卸売市場制度とそれを支える法制度の分析は、現在の日本が抱える制度設計上の課題を考える上で重要な視座を提供する。とりわけ、国家的重要市場(MIN)制度に基づき整備されてきた「ランジス・マーケット」の運営と発展は、卸売市場を公共的インフラとして捉え、それに制度的根拠と規制的支柱を与えることの意義を体現している。本稿ではフランスの卸売市場制度の構造的特徴を明らかにしつつ、それを制度的に対照的なオランダおよび日本と比較することで、日本が今後見習うべき方向性を示したい。

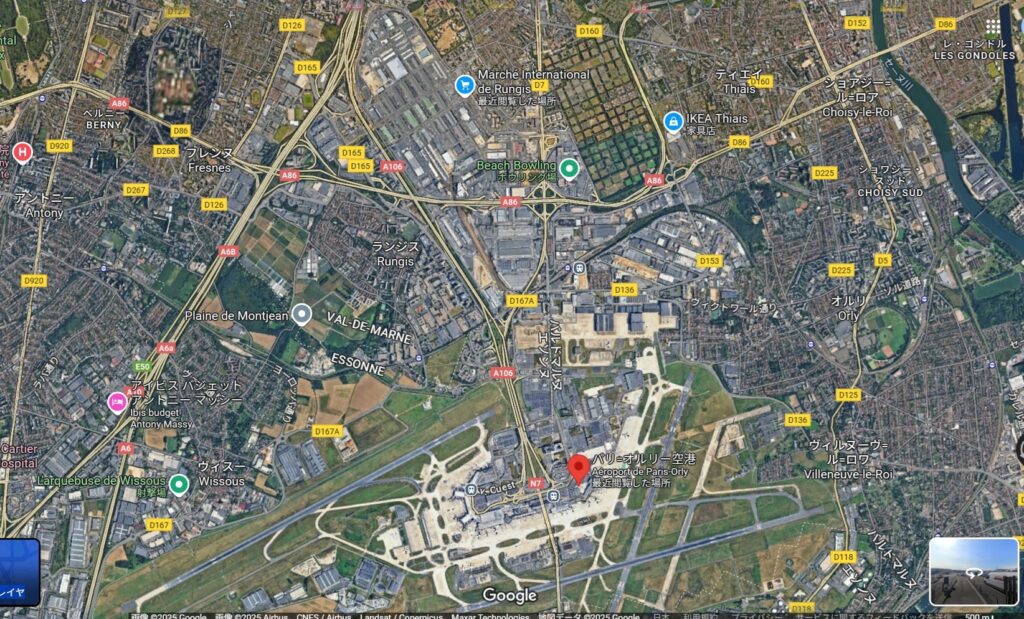

フランスの卸売市場制度は、1960年代に国家介入型の制度として設計された「国家的重要市場(MIN, Marché d’Intérêt National)」制度に基づいて構築されてきた。MIN制度は、卸売市場を単なる商業施設ではなく、食料流通の安定・衛生・都市政策と結びついた公共インフラとして捉え、農業省および自治体の連携によって計画的に整備・運営されてきた点が特徴である。その象徴が、パリ郊外ランジスに位置する「ランジス国際市場」である。

ランジス市場HPより

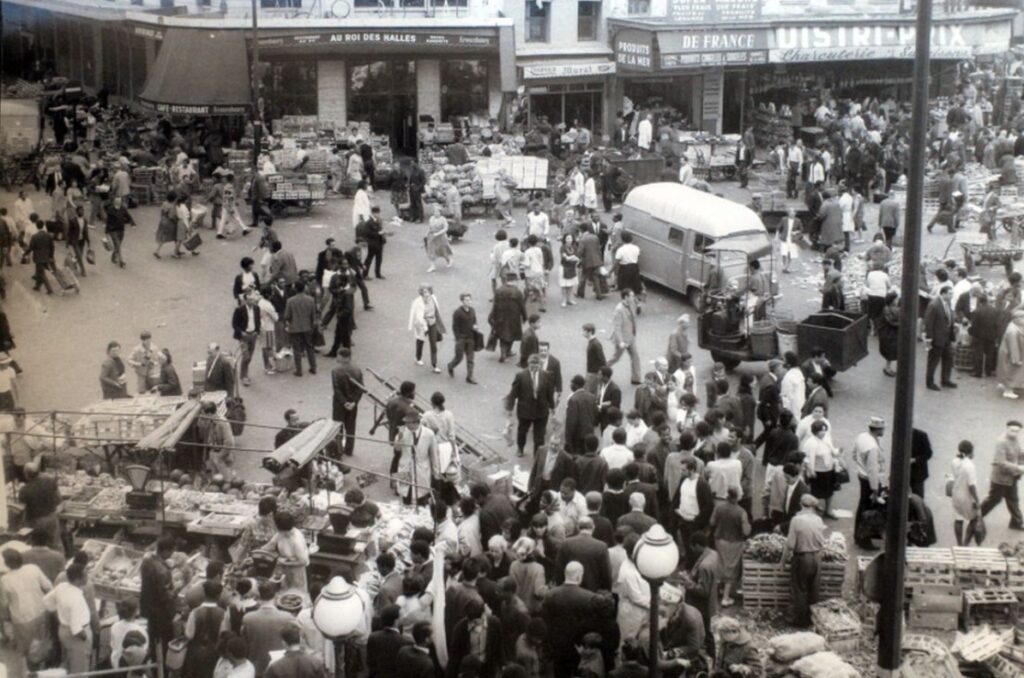

ランジス市場は1969年に旧レ・アール中央市場の機能を移転する形で誕生し、現在では約234ヘクタールの敷地に1,200社以上の業者が集積し、年間流通総額約120億ユーロ、取扱量300万トンを超える世界最大級の卸売市場となっている。その運営を担うのがSEMMARIS(セマリス)社である。SEMMARISは政府、農業金融機関(Crédit Agricole)、自治体などの出資による半官半民の企業体(SEM: Société d’Économie Mixte)であり、施設管理、賃貸、衛生管理、交通調整、規則制定、さらにはマーケティング支援まで含む総合的な市場運営を行っている。

仏農務省HPより

仏農務省HPより

このような制度的構築を可能にしているのが、MIN制度による法的根拠と規制体系である。市場開設には国家の認可が必要とされ、MIN指定を受けた市場にはインフラ整備、安全衛生基準、出店規制などが義務づけられる。さらに、出店業者には占用契約と営業許可が課され、市場内の秩序維持と公平な競争環境が制度的に保障されている。また、同一地域内に競合市場を設けることを抑制する「参照区域」制度によって、MIN市場の役割と集積性が守られてきた。

SEMMARIS社の注目すべき点は、こうした公的規制のもとでありながら、高度に企業的な運営と国際展開を実現していることである。同社は現在、英国、南アフリカ、ベトナム、インド、UAEなど世界22カ国において、卸売市場の整備・再開発・運営に関するコンサルティングを提供しており、フランス型の制度パッケージを「制度輸出」する先進事例となっている。単なる物理施設の輸出ではなく、法的・制度的・運営的な「仕組み」の一括提供が可能であるのは、まさに国内において制度的公共性と商業的合理性の両立を実現しているからである。

これに対し、オランダの卸売市場制度は制度的枠組みが存在せず、個別自治体や協同組合主導で展開されてきた。2000年代以降、自由主義的流通政策のもとで、大手スーパーマーケットによる青果の市場外直接取引が進み、アムステルダムやロッテルダムの伝統的市場は再開発・民営化されるなどして機能を大きく縮小させた。法的保護のない卸売市場は、流通構造変化の波に抗する術を持たず、次第に都市開発や物流センターへと吸収・転換されていった。これは、自由な競争と市場機能を信頼する政策の帰結ではあるが、同時に公共的インフラとしての市場の意義や都市における食の安全性・安定供給の視点を欠くことにもつながった。

日本の卸売市場制度もまた、2004年、2018年の法改正を通じて自由化の方向へ舵を切ってきたが、その結果として施設老朽化や地方市場の統廃合が進み、制度的根幹は徐々に弱体化しつつある。現在の食料システム法が志向する「持続可能性」や「地域性重視」の理念を実現するには、制度的再設計とそれを支える法的枠組みの再構築が不可欠である。

その点で、フランスのMIN制度とランジス市場の事例は、制度的公共性を堅持しながらも、現代的な企業経営と国際的展開を実現している点で極めて示唆的である。市場を単なる商業空間ではなく、制度によって守られた「公共的な流通基盤」と捉える発想は、日本の政策設計においても再評価されるべきである。とりわけ地方卸売市場の再編や輸出拠点化、災害時の流通機能確保といった課題において、法制度に裏打ちされた統一的運営体制の整備は喫緊の課題である。

結論として、日本の卸売市場制度はフランスのMIN制度に学ぶべき点が多い。自由化と効率性のみを追求するのではなく、制度的に保護された市場という枠組みの中でこそ、地域経済、農業、食の安全、そして流通全体の持続可能性が確保される。制度と市場の調和こそが、これからの流通政策の核心となるべきである。

– 大門龍博

Comment