By Tai Takehara on 3/24/21

農大総研GIA/グローバル情報研究部会のタケハラです。GIA=Global Information Associationも7年目になりました。こちらロサンゼルスからですので現地時間は3月23日火曜日夕方6時ですから皆さんはgood morningですがこちらはgood eveningです。外の気温は摂氏19°、少しずつ暖かくなって春らしくなって来ました。アメリカもコロナで大変ですが日本より一足早くワクチン接種が始まり私も先週1回目のファイザーのワクチンを射って来ました。

さて、GIAもはや6年間活動を続けて来ました。令和になり昨年から農大総合研究所は農生命科学研究所に改名しましたが今でも農大総研GIAと呼んでいます。以前から申し上げている通り、我々の言う“グローバル“は、国境を超えた海外のと言う意味ももちろんありますが地球規模で見れば日本もグローバルの一員であるという考えのもと日本国内のことも含みます。また、国と国との関係に囚われずあらゆる壁を超えて物事を考えると言う意味で縦割りの壁や男女の壁や学際の壁を超えてあらゆる情報を繋げて新しいものを生み出そうと言うのが農大総研グローバル情報研究部会です。

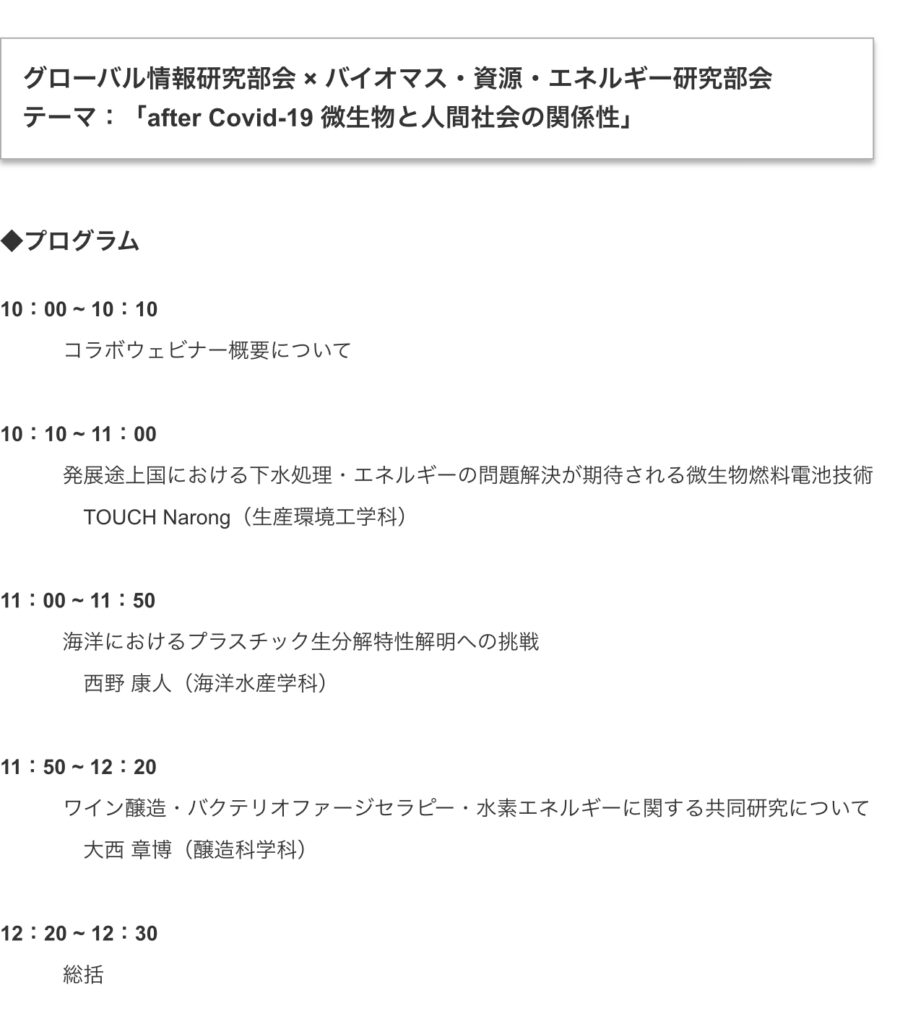

そこでGIAコラボと題して全く分野の異なる方々とのコラボレーションをおこなって来て今回第4回目になります。第1回目は醸造食品部会とお酒に関して、第2回目は稲・米・ごはん研究部会と美味しいお米に関して、第3回目は沙漠緑化研究部会とアフリカ ジブチとモンゴルの沙漠緑化プロジェクトに関して、そして今回は微生物をテーマにバイオマス・資源・エネルギー研究部会とのGIAコラボをこれからおこないます。3人のレクチャーのタイトルは皆さん参加登録の際にGIAのホームページgia-nodai.comからプログラムを見て頂いていると思いますが、1人目が生産環境工学科のナロン先生による「発展途上国における下水処理・エネルギーの問題解決が期待される微生物燃料電池技術」2人目が北海道オフォーツクの海洋水産学科の西野先生による「海洋におけるプラスチック生分解解明への挑戦」そして最後に醸造科学科の大西先生による「ワイン醸造・バクテリオファージ・水素エネルギーに関する共同研究について」のお話をして頂きます。以前「微生物が人類救う」と言っていた日本の総理大臣がいましたが、微生物は人類を救いもするしダメージも与えます。特に昨年のコロナ禍によって目に見えない微生物が人間に与える影響力の大きさとそれに対する科学の力を改めて教えられたので、ウィルスが微生物かどうかの議論はさておき、アフターコロナを考えるに当たって「微生物と人間社会の関係性」はタイムリーな重要なテーマです。

今回はウェブによるセミナー=ウェビナーと言うことでzoomを使って行いますがリモートミーティングの普及のおかげで世界中でどこでも誰でも同時に参加できるようになったのは素晴らしいことす。しかし考えてみるとテレビ電話の技術は15年前からスカイプもフェースタイムもありましたが一般にはあまり広がりませんでした。それが今回コロナの影響で一気に普及がスピードアップしました。おそらくアフターコロナはあらゆる技術でそう言うことがグローバルにこれから起きると思います。そしてそこに新しビジネスチャンスがあります。

アメリカではバイデン大統領になり一気に環境政策にシフトチェンジしだしましたから、気候変動や再生可能エネルギーや国際協調に向けて世界は一気に加速すると思います。2030年までのSDGsの達成、2040年までに自動車はall EV化、2050年までのカーボンニュートラル・100%再生可能エネルギー社会の実現に向けて私達の社会は一気に変化します。キーワードは2つのG、“グリーンとグローバル“です。そして、グリーンとグローバルの時代はまさにバイオマスと資源とエネルギーの時代です。今日は、微生物とエネルギーの話を楽しく聴きながらたっぷり学んで下さい。

講演者からも説明があると思いますが、ウェビナー中は質問があったらzoomのチャット機能を使っていつでも質問をチャットで送って下さい。12:20から質疑応答と討論会の時間を作りますのでそこで時間の許す限りお答えします。そして遅くても13:00時までにウェビナーを終了したいと思います。

また、事前に参加登録していない方もGIAホームページgia-nodai.comからこのzoomにライブ参加できるようになっておりますので、今からでもライン・ツイッター等で拡散していただき1人でも多くの方々に参加していただければ幸いです。

それでは、第4回GIAコラボ Global Action for SDGs by Bio Technologies 「微生物と人間社会の関係性」ウェビナーをスタートします。

◆ 演者略歴

TOUCH Narong(トウ ナロン)

東京農業大学 地域環境科学部 生産環境工学科 助教

2002年 カンボジア工科大学 工学部卒業

2008年 広島大学 工学部第四類(建設系)卒業

2013年 広島大学 工学研究科 社会基盤環境工学専攻 博士課程修了

2018年 東京農業大学 地域環境科学部 生産環境工学科 助教

専門分野・研究内容:水工学、環境モデリング・保全修復技術、環境材料・リサイクル、自然共生システム、持続可能システム、微生物燃料電池など。

(http://dbs.nodai.ac.jp/view?l=ja&u=100001223)

西野 康人 (にしの やすと)

東京農業大学 生物産業学部 海洋水産学科 教授

1996年 三重大学 生物資源学研究科 生物圏保全科学専攻 博士課程修了

2005年 東京農業大学 生物産業学部 講師

2016年 東京農業大学 生物産業学部 アクアバイオ学科 教授

2018年 東京農業大学 生物産業学部 海洋水産学科 教授

専門分野・研究内容:生物海洋学、海洋生物学、海洋環境、動植物プランクトン、南極オキアミの食性、オホーツク海沿岸の海洋生態系、海洋におけるプラスチック生分解特性の解明など。

(http://dbs.nodai.ac.jp/view?l=ja&u=192)

大西章博(おおにし あきひろ)

東京農業大学 応用生物科学部 醸造科学科 准教授

2004年 東京農業大学 農学研究科 生物環境調節学専攻 博士課程修了

2004年 東京農業大学 応用生物科学部 醸造科学科 嘱託有給副手

2012年 東京農業大学 応用生物科学部 醸造科学科 准教授

専門分野・研究内容:微生物生態解析、未培養微生物の分離、カカオ発酵、バクテリオファージの防除と利用、水素発酵、メタン発酵、生分解性プラスチックなど。

(http://dbs.nodai.ac.jp/html/226_ja.html)

◆ ライブ動画

Youtube 第4回GIAコラボ「after Covid-19 微生物と人間社会の関係性」をご覧下さい。

Comment